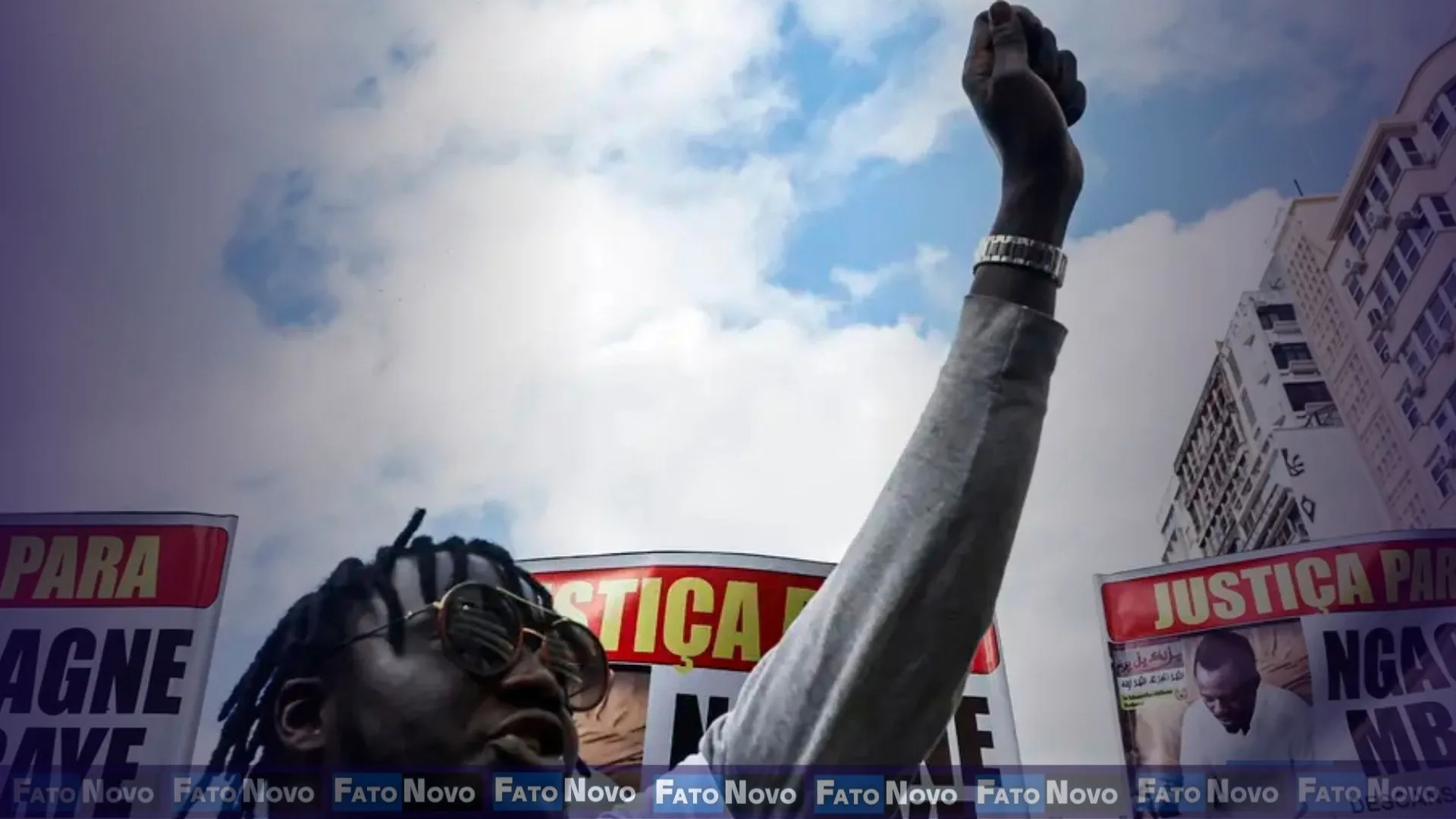

Era 25 de abril de 2024. “Justiça para Talla Mbaye”, aparecia escrito nas camisetas de um grupo de quase 100 pessoas que caminhava pelas ruas do centro de São Paulo após a morte do senegalês Serigne Mourballa Mbaye (conhecido como Talla), em circunstâncias confusas, durante uma intervenção policial no prédio onde morava, no centro de São Paulo. Quase um ano depois, o pedido de justiça voltou a preencher as ruas da cidade, após a morte do também senegalês Ngange Mbaye, de 34 anos, nas mãos da Polícia Militar (PM), que atirou em seu estômago durante uma operação de combate ao “comércio ilegal” no bairro do Brás, no dia 11 de abril deste ano.

Os casos não são isolados, e suas vítimas são imigrantes negros que sofrem discriminação, racismo e xenofobia diariamente. Eles também são o centro da violência desproporcional por parte de agentes do Estado, que não garantem seus direitos, mas os retiram. “O Brasil não acolhe os africanos, é uma farsa”, “Cheguei aqui ouvindo que os africanos construíram este país, mas somos maltratados”, ouvia-se na marcha pelas ruas paulistanas. Poderíamos, então, afirmar que esse racismo por denegação, do qual fala a antropóloga e intelectual Lélia González, e que nega a existência de uma estrutura racista na sociedade, ainda está presente.

Com a morte de Talla no ano passado, um grupo de 66 entidades denunciou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e pediu a adoção de medidas cautelares para a proteção de direitos. De fato, destaca-se que essa população é vítima de uma escalada de violência policial que afeta de forma desproporcional a população negra, pobre, periférica e imigrante.

O Instituto Adus, que promove a integração de pessoas refugiadas no Brasil, assegura que esses casos revelam um cenário alarmante: migrar para este país não garante segurança nem acolhimento digno. Ao contrário, a chegada a este território é apenas o início de uma nova jornada de precariedade e exposição à violência. “Quando o direito ao trabalho, à moradia e à proteção se torna inacessível, a dignidade é colocada em risco junto com ela e a vida”, afirma o organismo.

Em 11 de abril de 2025, a violência se repetiu. Ngange Mbaye saiu para a salat jummah (oração de sexta-feira) na mesquita — oração obrigatória a todos os homens muçulmanos — como fazia todas as sextas-feiras. Após cumprir sua obrigação religiosa, sentou-se para almoçar. Em seguida, uma operação contra o “comércio ilegal” foi deflagrada de forma violenta. Na tentativa de defender a mercadoria de uma vendedora que seria apreendida pela polícia, Ngange foi assassinado com um tiro a queima-roupa.

Como indicou, em um comunicado, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), as atuações das administrações municipais e estaduais contra os trabalhadores ambulantes são desenvolvidas com a justificativa de ordenar os bairros comerciais da cidade, com a participação de agentes da PM que apreendem mercadorias que violam os direitos de propriedade de grandes corporações sobre determinadas marcas e produtos. Isso é feito, ao mesmo tempo, em detrimento do estabelecimento de políticas públicas estruturadas para os trabalhadores do comércio ambulante.

Casos similares de racismo como máxima expressão de violência têm sido vividos pelos imigrantes senegaleses nas ruas de Buenos Aires (Argentina), nos bairros de Once e Flores, e em Barcelona (Espanha), onde são conhecidos como “manteros”. Nessas duas cidades, os casos de repressão policial têm sido frequentes, assim como as manifestações com os reclamos de justiça. Nessas cidades, essa migração se dedica à venda ambulante, como uma alternativa de inserção no novo país e, como ocorre também em São Paulo, faz parte de um projeto migratório familiar em que o filho mais velho viaja para apoiar economicamente sua família. Alguns pesquisadores têm chamado essas iniciativas de microempreendimentos independentes.

Era o caso de Ngange Mbaye, que enviava apoio econômico à sua família no Senegal, mas também era o sustento econômico de sua esposa aqui no Brasil, com sete meses de gravidez. No entanto, as medidas de recuperação de espaço público e os discursos da mídia fizeram com que os imaginários em torno desse grupo migratório se movessem entre a xenofobia, a criminalização e a ilegalidade, como indicam investigações em países como a Argentina.

Não por acaso, centenas de manifestantes em São Paulo, que saíram às ruas no dia 12 de abril, um dia após a morte de Ngange, não paravam de afirmar que se sentiam alvo de racismo sistemático. De fato, o ato político que se desenvolvia nas ruas do Brás sofreu uma repressão violenta, com o uso de gás lacrimogêneo.

No último ano, à história de Serigne e de Ngange também se somou à de Bubbacar Dukureh, gambiano morto durante uma operação policial em maio de 2024. A ABA explica que essa é a terceira morte de um imigrante africano em ações da Polícia Militar de São Paulo em menos de um ano, o que indica um uso desproporcional da força direcionada a imigrantes negros. Daí a urgência de garantir os direitos de reparação às famílias das vítimas e à comunidade, além da garantia de não repetição.

A maneira como os meios de comunicação narram as mortes de imigrantes negros revela não apenas omissões, mas cumplicidade. Em muitos casos, o discurso midiático reitera a linguagem oficial da polícia, usando termos como “confronto”, “resistência” ou “ação contra o comércio ilegal”, apagando a violência racial e institucional que define essas mortes.

A mídia, ao naturalizar a ideia de que há “áreas a serem recuperadas” e de combate à “desordem urbana”, contribui para o que Achille Mbembe define como necropolítica: o poder de decidir quem deve viver e quem deve morrer, quem é visível e quem pode ser eliminado sem escândalo. No caso de Ngange Mbaye, os primeiros relatos da imprensa omitiram sua identidade como sujeito – um homem, muçulmano, pai, migrante – e o apresentavam apenas como parte de um problema urbano. Essa desumanização discursiva sustenta políticas de segurança que operam não apenas com base na repressão, mas no silenciamento de determinadas vidas.

As narrativas midiáticas, assim, reforçam um imaginário que torna o corpo negro africano descartável, enquadrando sua presença como ilegal, incômoda ou perigosa. A violência do Estado, nesse contexto, não é um desvio, mas parte de uma racionalidade necropolítica mais ampla que seleciona quais vidas são protegidas e quais podem ser abandonadas à morte.

A história de Ngange Mbaye, como a de Serigne, Bubbacar e tantos outros, evoca ecos de uma memória de resistência negra que remonta ao século XIX, quando africanos muçulmanos escravizados se levantaram contra a opressão no episódio conhecido como Revolta dos Malês, em 1835, na Bahia. Tal como naquele momento, quando a violência racista do Estado escravocrata foi enfrentada por sujeitos que reivindicavam dignidade, liberdade e o direito de viver sua fé, hoje os imigrantes africanos muçulmanos ainda se deparam com o racismo estrutural que nega suas vidas, sua religiosidade e sua humanidade. A Revolta dos Malês permanece como símbolo de uma luta histórica contra a brutalidade do Estado e a negação de direitos – luta que continua nas ruas de São Paulo, Buenos Aires e Barcelona, onde corpos negros resistem cotidianamente às tentativas de apagamento. Retomar essa memória é um gesto político, uma forma de inscrever as mortes de hoje em uma genealogia de resistência que se recusa a aceitar a violência como destino.

(*) Lina Fernanda Sánchez Alvarado é doutoranda pela Universidade de São Paulo (USP)

(**) Francirosy Campos Barbosa é Antropóloga, Livre Docente e Pesquisadora no Depto Psicologia Social na Universidade de São Paulo (USP), campus de Ribeirão Preto (FFCLRP).

Opera Mundi

Brasil5 dias atrás

Brasil5 dias atrás

Brasil4 dias atrás

Brasil4 dias atrás

Mundo5 dias atrás

Mundo5 dias atrás

Distrito Federal4 dias atrás

Distrito Federal4 dias atrás

Brasil5 dias atrás

Brasil5 dias atrás

Nerd5 dias atrás

Nerd5 dias atrás

Brasil4 dias atrás

Brasil4 dias atrás

Distrito Federal4 dias atrás

Distrito Federal4 dias atrás